Konperensi Asia-Afrika 1955, yang disebut-sebut menginspirasi kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika, yang diingat juga sebagai “Bandung Conference” sehingga mengabadikan nama Kota Bandung sebagai “Ibu Kota Asia-Afrika”, dianggap sebagai tonggak sejarah di mana pertama kalinya 29 negara di Asia dan Afrika bertemu untuk menentukan nasibnya sendiri. Arsip KAA (dokumen, foto dan film) telah ditetapkan sebagai UNESCO Memory of The World sejak tahun 2015. Gedung Merdeka/Museum KAA di Bandung dan beragam artifak di dalamnya menjadi saksi bisu peristiwa penting ini. Tapi gentingnya sejarah menjelang dan setelah KAA berlangsung tidak dapat diperoleh dengan hanya mengunjungi museum atau berdiam di Bandung. Untuk bisa mendalami serunya KAA, sepertinya harus menyimak sendiri dari pelakunya langsung.

Belum lama ini, saya sempat bongkar-bongkar perpustakaan mendiang bapak di Jakarta dan menemukan buku yang tipis tapi sarat semangat, berjudul “Sejarah, Cita-cita dan Pengaruhnya: Konperensi Asia-Afrika Bandung” (1977) yang memuat ceramah Dr. H. Roeslan Abdulgani pada tanggal 26 Oktober 1974 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta.

Belum lama ini, saya sempat bongkar-bongkar perpustakaan mendiang bapak di Jakarta dan menemukan buku yang tipis tapi sarat semangat, berjudul “Sejarah, Cita-cita dan Pengaruhnya: Konperensi Asia-Afrika Bandung” (1977) yang memuat ceramah Dr. H. Roeslan Abdulgani pada tanggal 26 Oktober 1974 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta.

[Buat saya yang waktu SMP & SMA nggak suka pelajaran sejarah karena isinya hapalan melulu, buku-buku semacam inilah yang berhasil membangkitkan keingintahuan soal sejarah dan tokoh-tokohnya.]

Berhubung sekarang kita sedang menjelang peringatan KAA ke-70, ada baiknya mengupas sekelumit sejarahnya. Berikut ini sebagian kutipan yang menjadi catatan pengingat, betapa pentingnya KAA di kancah dunia, terutama bagi negara-negara yang terlibat.

Konperensi Kolombo (Srilanka, April 1954) yang diprakarsai PM Srilanka Sir John Kotelawala adalah saat Indonesia — saat itu diwakili PM Ali Sastroamidjojo — mengajukan gagasan untuk mengadakan konperensi yang lebih luas dari sekedar 5 negara Kolombo saja (Srilanka, Birma, India, Pakistan, Indonesia), yaitu konperensi antar negara di Asia-Afrika. Padahal tadınya Indonesia nggak diundang ke Kolombo, lho. Tapi Sir John Kotelawala bilang, “However, it was pointed out to me, that Indonesia too belonged to the same cultural area, and that she too had shaken off the shackles of colonialism at about the same time as ourselves, although her masters were different from ours”. Indonesia berada di wilayah budaya yang sama, dan juga baru saja membebaskan diri dari kolonialisme. PM Ali mengusulkan diselenggarakannya Konperensi Asia-Afrika tersebut, karena meskipun di PBB sudah ada konsultasi dan kerja sama antar negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka, namun di luar forum PBB tidak ada platform penampung dan mesin penggeraknya. Jadi sama sekali tidak bermaksud untuk membuat suatu “blok”.

Usulan Indonesia ditanggapi dengan skeptis oleh PM lainnya, karena rencana-rencana sebelumnya untuk menyelenggarakan konperensi serupa had proved abortive, atau mati sebelum dilahirkan. Tapi Indonesia bersikeras, sehingga usulan tersebut menjadi salah satu butir Komunike Konperensi Kolombo. Setelah itu, di Bogor pada akhir tahun 1954, dilakukan pertemuan persiapan KAA. Konperensi Bogor inilah yang memutuskan negara mana saja yang akan diundang, dengan segala pertimbangannya, menjadi total 29 negara: 5 negara sponsor, 12 negara Asia lainnnya, 8 negara Arab, dan 4 negara Afrika (waktu itu hanya 4 negara Afrika yang sudah merdeka).

Usulan Indonesia ditanggapi dengan skeptis oleh PM lainnya, karena rencana-rencana sebelumnya untuk menyelenggarakan konperensi serupa had proved abortive, atau mati sebelum dilahirkan. Tapi Indonesia bersikeras, sehingga usulan tersebut menjadi salah satu butir Komunike Konperensi Kolombo. Setelah itu, di Bogor pada akhir tahun 1954, dilakukan pertemuan persiapan KAA. Konperensi Bogor inilah yang memutuskan negara mana saja yang akan diundang, dengan segala pertimbangannya, menjadi total 29 negara: 5 negara sponsor, 12 negara Asia lainnnya, 8 negara Arab, dan 4 negara Afrika (waktu itu hanya 4 negara Afrika yang sudah merdeka).

29 negara yang akan hadir, berarti hampir separuh dari anggota PBB yang waktu itu beranggotakan 60 negara, jadi dinamika KAA ini membelah peta dunia politik internasional. Jan Romein, ahli sejarah internasional, di bukunya “The Asian Century” (1956) menulis demikian, “The Bandung Conference marked the end of an era, the era of European ascendancy”. Pernyataan ini merujuk dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, Konperensi Berlin (1884) di mana terjadi pembagian negara-negara Asia Afrika sebagai tanah jajahan, dan Konperensi Brussel (1927) di mana disuarakan cita-cita persatuan dan kemerdekaan Asia Afrika oleh pemuda dan mahasiswa. Bandung menjadi tempat di mana persatuan tersebut dilaksanakan. Dalam pidato pembukaan KAA, Presiden Sukarno mengingatkan tentang Konperensi Brussel, “I recall in this connection the Conference of the League against imperialism and colonialism, which was held in Brussels almost thirty years ago. At that Conference many distinguished Delegates who are present here today met each other and found new strength in their fight for independence. But that was a meeting place thousands miles away, amidst foreign people, in a foreign country, in a foreign continent. It was assembled there not by choice, but by necessity”.

Jadi, Berlin 1884 adalah simbol menanjaknya Eropa kolonialis dan imperialis yang membagi-bagi Asia Afrika; Brussels 1927 adalah simbol pernyataan pemuda Asia Afrika untuk persatuan dan kemerdekaan; maka Bandung 1955 menjadi simbol terlaksanannya solidaritas Asia Afrika dan terhapusnya noda Berlin!

Kebangkitan Asia Afrika melalui Konperensi Bandung ini membuka mata dan hati dunia Barat yang selalu menganggap remeh dunia AA, demikian pendapat Vera Micheles Dean, seorang guru besar di New York University, melalui bukunya “The Nature of the Non Western World” dalam bab “Land of Bandungia”, “Here is the terra incognita of the 20th century, which is yet to be carefully surveyed and properly mapped by the West. Here is the Land of which we know so little — the land that we might call Bandungia in honor of the first Afro-Asian Conference in history held at Bandung, Indonesia, in April 1955. […] This land of Bandungia is peripatetic”. Bandung itu peripatetic, dinamis, berputar-bergerak.

Kebangkitan Asia Afrika melalui Konperensi Bandung ini membuka mata dan hati dunia Barat yang selalu menganggap remeh dunia AA, demikian pendapat Vera Micheles Dean, seorang guru besar di New York University, melalui bukunya “The Nature of the Non Western World” dalam bab “Land of Bandungia”, “Here is the terra incognita of the 20th century, which is yet to be carefully surveyed and properly mapped by the West. Here is the Land of which we know so little — the land that we might call Bandungia in honor of the first Afro-Asian Conference in history held at Bandung, Indonesia, in April 1955. […] This land of Bandungia is peripatetic”. Bandung itu peripatetic, dinamis, berputar-bergerak.

Sebagai hasil dari desakan Konperensi Bandung, antara 1955-1957, tidak kurang dari 20 negara, yang dulunya selalu menjadi korban perang dingin tidak dapat masuk menjadi anggota PBB, semuanya kemudian dapat masuk karena Semangat Bandung. Akibatnya, dominasi Sovyet dengan vetonya di Dewan Keamanan PBB patah, dominasi Amerika di Majelis Umum dengan 2/3 mayoritasnya pun patah; dan PBB menjadi badan yang juga terdiri dari politik bebas Asia-Afrika dan Amerika Latin yang ikut menentukan jalannya sidang.

Hans J. Morgenthau, seorang profesor ilmu politik, dalam bukunya “Politics among Nations” menyebutkan bahwa, “The compositions of the majority supporting recommendations of the General Assembly underwent a drastic change with the admission of 20 new members in 1956/1957. This date constitutes a turning point in the history of the UN, closing one phase and ushering in a new one.”

Apa perbedaan antara gagasan Konperensi Bandung 1955 (Dasa Sila Bandung) dan Konperensi Beograd 1961 (non-blok)? Keduanya sama-sama bermaksud meredakan kegentingan internasional sebagai akibat meruncingnya perang dingin; dan mendobrak bipolarisasi dunia dari perang dingin ke multipolar dunia, serta mendorong suasana konfrontasi super power ke arah koeksistensi secara damai.

Apa perbedaan antara gagasan Konperensi Bandung 1955 (Dasa Sila Bandung) dan Konperensi Beograd 1961 (non-blok)? Keduanya sama-sama bermaksud meredakan kegentingan internasional sebagai akibat meruncingnya perang dingin; dan mendobrak bipolarisasi dunia dari perang dingin ke multipolar dunia, serta mendorong suasana konfrontasi super power ke arah koeksistensi secara damai.

Namun secara detail, terdapat perbedaan dalam butir-butir komunike kedua konperensi tersebut. Dalam Dasa Sila Bandung, dinyatakan, “respect for the right of each nation to defend itself singly or collectively, in conformity with the Charter of the UN”, yang tidak terdapat dalam Komunike Beogard. Juga, “abstention from the use of arrangements of collective defense to serve the particular interest of any of the big powers”, atau tidak akan menggunakan persetujuan pertahanan kolektif untuk mengabdi kepada kepentingan khusus dari setiap negara besar. Ditegaskan di Bandung bahwa freedom and peace are interdependent, oleh karena itu colonialism in all its manifestations is an evil which should be brought to an end.

Dilihat dari negara-negara yang dilibatkan, kriteria Bandung semata-mata adalah geografis, sementara kriteria Beogard adalah sikap politis tertentu, yaitu politik non-aligned militer dengan protagonis perang dingin. Bandung mempunyai corak kelanjutan sebagai non-white, sedangkan Beogard menitikberatkan pada sikap politis dan mengaburkan garis geografis dan garis warna non-white, sambil sebenarnya memberlakukan garis pemisah antara negara-negara Asia-Afrika yang ikut dalam blok militer super power masing-masing.

Dalam buku ini, Roeslan Abdulgani menyatakan bahwa titik tolak pendekatan Beogard adalah pragmatis kontemporer, sementara Bandung lebih historis filosofis. Semangat Bandung turut menggerakkan beberapa rumusan berbagai keputusan KTT non-aligned selanjutnya.

Faktor apa saja yang menyebabkan suksesnya KAA? (1) Kuatnya dan mendalamnya cita-cita solidaritas Asia Afrika dalam menghadapi dominasi Barat dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti kolonialisme, imperialisme, fasisme, komunisme, dsb.; (2) Situasi dan kondisi sekitar tahun 1954-1955 di mana cita-cita tersebut tumbuh dan berkembang; (3) Bangsa Indonesia sendiri sebagai pemrakarsa dan tuan rumah KAA telah membangkitkan suatu pushing power dan organisational skill yang menjamin suasana kondusif bagi berjalannya konperensi.

Faktor apa saja yang menyebabkan suksesnya KAA? (1) Kuatnya dan mendalamnya cita-cita solidaritas Asia Afrika dalam menghadapi dominasi Barat dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti kolonialisme, imperialisme, fasisme, komunisme, dsb.; (2) Situasi dan kondisi sekitar tahun 1954-1955 di mana cita-cita tersebut tumbuh dan berkembang; (3) Bangsa Indonesia sendiri sebagai pemrakarsa dan tuan rumah KAA telah membangkitkan suatu pushing power dan organisational skill yang menjamin suasana kondusif bagi berjalannya konperensi.

Meskipun demikian, bukan berarti seluruhnya berjalan mulus. Tidak sedikit halangan masa itu, seperti jatuhnya pesawat terbang Kashmir Princess yang membawa delegasi RRC di Natuna karena sabotase di Hongkong; situași keamanan di Bandung karena gangguan gerombolan Darul Hikam; sampai habisnya persediaan bensin di Jawa Barat, khususnya Bandung.

Peaceful coexistence antar negara-negara dengan sistem politik, sosial dan ekonomi yang berbeda-beda adalah yang paling baik di dunia, Peaceful coexistence atas dasar persamaan derajat, keadilan dan kemakmuran, dan keuntungan secara timbal balik, bebas dari penindasan dan ketakutan. Peaceful coexistence adalah inti dari Semangat Bandung!

Tanggal 26-28 Mei 2025 lalu berlangsung kegiatan tahunan UNESCO Cities of Design Subnetwork Meeting, di mana Saint Etienne terpilih menjadi tuan rumah, yang sekaligus sedang menghelat Design Biennale di kota tersebut. Sebagai salah satu ‘kakak tertua’ Kota Desain UNESCO Creative Cities Network (UCCN), pengelolaannya cukup matang dan hasilnya dapat langsung terlihat, meskipun pemerintahan dan personelnya juga berubah-ubah sejalan dengan linimasa politik lokal maupun nasional mereka. Dan, tentu saja, “desain” di sini bukan sekedar obyek atau benda dengan kualitas fungsi dan estetik tertentu, tapi lebih luas lagi: sebagai jasa (service design), sistem dan pola pikir (design thinking), semangat solutif dengan empati, serta ekosistem yang inklusif, sekaligus produktif dan berkelanjutan. Berikut ini beberapa catatan dari St. Etienne.

Tanggal 26-28 Mei 2025 lalu berlangsung kegiatan tahunan UNESCO Cities of Design Subnetwork Meeting, di mana Saint Etienne terpilih menjadi tuan rumah, yang sekaligus sedang menghelat Design Biennale di kota tersebut. Sebagai salah satu ‘kakak tertua’ Kota Desain UNESCO Creative Cities Network (UCCN), pengelolaannya cukup matang dan hasilnya dapat langsung terlihat, meskipun pemerintahan dan personelnya juga berubah-ubah sejalan dengan linimasa politik lokal maupun nasional mereka. Dan, tentu saja, “desain” di sini bukan sekedar obyek atau benda dengan kualitas fungsi dan estetik tertentu, tapi lebih luas lagi: sebagai jasa (service design), sistem dan pola pikir (design thinking), semangat solutif dengan empati, serta ekosistem yang inklusif, sekaligus produktif dan berkelanjutan. Berikut ini beberapa catatan dari St. Etienne.

Cité du Design | Kota St. Etienne memutuskan untuk memanfaatkan lahan dan bangunan bekas pabrik senjata menjadi Kawasan Desain, atau Cité du Design. Di tahun 2025 ini, telah rampung digarap bangunan sekolah tinggi seni dan desain yang memuat berbagai bengkel, studio, ruang kerja digital, ruang cetak (mahasiswa harus cetak dan jilid laporan tugas akhir/skripsinya sendiri!), dll.; gedung kantor administrasi sekolah dan Cité du Design, ruang konferensi, serta ruang-ruang yang disewakan untuk pengusaha, baik rintisan (startup) maupun yang lanjutan; berbagai galeri dan studio, termasuk toko cenderamata; taman dalam ruang (green house) yang menuju ke perpustakaan buku dan materiał (ada koleksi material dari Material Library ITB di sana!); serta semacam showroom yang memuat maket dan linimasa rencana pembangunan kawasan, juga display karya dan milestones sejarah desain dunia. Sebuah concept hotel dan restoran juga direncanakan terbangun dalam waktu dekat ini. Sehingga, pantaslah St. Etienne menjadi kiblat Kota Desain di Eropa, bahkan dunia, melalui komitmen dan aksinya dalam melibatkan desain dalam strategi pembangunan kota.

Cité du Design | Kota St. Etienne memutuskan untuk memanfaatkan lahan dan bangunan bekas pabrik senjata menjadi Kawasan Desain, atau Cité du Design. Di tahun 2025 ini, telah rampung digarap bangunan sekolah tinggi seni dan desain yang memuat berbagai bengkel, studio, ruang kerja digital, ruang cetak (mahasiswa harus cetak dan jilid laporan tugas akhir/skripsinya sendiri!), dll.; gedung kantor administrasi sekolah dan Cité du Design, ruang konferensi, serta ruang-ruang yang disewakan untuk pengusaha, baik rintisan (startup) maupun yang lanjutan; berbagai galeri dan studio, termasuk toko cenderamata; taman dalam ruang (green house) yang menuju ke perpustakaan buku dan materiał (ada koleksi material dari Material Library ITB di sana!); serta semacam showroom yang memuat maket dan linimasa rencana pembangunan kawasan, juga display karya dan milestones sejarah desain dunia. Sebuah concept hotel dan restoran juga direncanakan terbangun dalam waktu dekat ini. Sehingga, pantaslah St. Etienne menjadi kiblat Kota Desain di Eropa, bahkan dunia, melalui komitmen dan aksinya dalam melibatkan desain dalam strategi pembangunan kota. Purwarupa Bangku Taman | Salah satu display dalam rangkaian Design Biennale ini adalah enam purwarupa bangku taman yang dipasang di salah satu taman di tengah kota. Tiap bangku dirancang oleh seorang mahasiswa, yang harus sanggup menerapkan kapasitas teknik produksi dan material dari perusahaan mitra yang memproduksi bangku tersebut; penempatannya pada ruang publik pun disepakati bersama dengan pemerintah kota. Di dekat setiap bangku, terdapat nama bangku, nama desainer, serta nama perusahaan yang dicetak pada stiker, yang ditempel pada pelataran di depan masing-masing bangku. Pengunjung taman, masyarakat umum, siapa pun, dapat memanfaatkan bangku-bangku tersebut, dan memberikan masukan untuk perbaikan desainnya. Diakui oleh dosen pengampunya, bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kesepakatan dalam skema Public-Private-Partnership ini, namun keenam purwarupa bangku telah berhasil merepresentasikan kerja sama lintas stakeholder tsb. Project ini langsung mengingatkan pada instalasi Bandung Public Furniture di Helarfest 2008 dan 2009, serta program RekaKota di Semarak Bandung 2010. Kita harus mulai lagi nih!

Purwarupa Bangku Taman | Salah satu display dalam rangkaian Design Biennale ini adalah enam purwarupa bangku taman yang dipasang di salah satu taman di tengah kota. Tiap bangku dirancang oleh seorang mahasiswa, yang harus sanggup menerapkan kapasitas teknik produksi dan material dari perusahaan mitra yang memproduksi bangku tersebut; penempatannya pada ruang publik pun disepakati bersama dengan pemerintah kota. Di dekat setiap bangku, terdapat nama bangku, nama desainer, serta nama perusahaan yang dicetak pada stiker, yang ditempel pada pelataran di depan masing-masing bangku. Pengunjung taman, masyarakat umum, siapa pun, dapat memanfaatkan bangku-bangku tersebut, dan memberikan masukan untuk perbaikan desainnya. Diakui oleh dosen pengampunya, bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kesepakatan dalam skema Public-Private-Partnership ini, namun keenam purwarupa bangku telah berhasil merepresentasikan kerja sama lintas stakeholder tsb. Project ini langsung mengingatkan pada instalasi Bandung Public Furniture di Helarfest 2008 dan 2009, serta program RekaKota di Semarak Bandung 2010. Kita harus mulai lagi nih!

Workshop bersama Design+ | Salah satu rangkaian acara UNESCO Cities of Design Subnetwork Meeting adalah workshop yang dipandu oleh Design+, yaitu perkumpulan desainer muda yang masing-masing memiliki studio, perusahaan atau jenama desain sendiri, dan bergabung dalam Design+ untuk menyelenggarakan berbagai program bersama. Terdapat tiga jenis workshop untuk para focal point Kota Desain; yang pertama menggunakan sticky notes untuk menyelesaikan kalimat, seperti, “Saya sedang memerlukan…”, atau “Tempat saya bekerja terkenal dengan…”, dsb. Notes tsb. kemudian ditempel pada papan, sehingga seluruh peserta dapat saling mengenali dan melihat peluang kerja sama. Workshop kedua mengajak tiap kelompok kecil untuk memilih tema yang dianggap urgent, mendiskusikan, dan menampilkan solusinya dalam model yang menggunakan mainan manusia, hewan, bentuk-bentuk geometris, masking tapes, play dough, dsb. Di workshop ketiga, masing-masing peserta difoto menggunakan Polaroid, lalu menempelkan fotonya di dinding, dilengkapi dengan nama dan afiliasi. Lalu, dengan kapur berwarna, membuat garis-garis yang menghubungkan dengan foto peserta lainnya, sambil menuliskan koneksi atau kolaborasi yang dapat dilakukan. Menyenangkan, dan mungkin perlu dilakukan secara berkala di antara sekian banyak komunitas yang berbeda di Bandung.

Workshop bersama Design+ | Salah satu rangkaian acara UNESCO Cities of Design Subnetwork Meeting adalah workshop yang dipandu oleh Design+, yaitu perkumpulan desainer muda yang masing-masing memiliki studio, perusahaan atau jenama desain sendiri, dan bergabung dalam Design+ untuk menyelenggarakan berbagai program bersama. Terdapat tiga jenis workshop untuk para focal point Kota Desain; yang pertama menggunakan sticky notes untuk menyelesaikan kalimat, seperti, “Saya sedang memerlukan…”, atau “Tempat saya bekerja terkenal dengan…”, dsb. Notes tsb. kemudian ditempel pada papan, sehingga seluruh peserta dapat saling mengenali dan melihat peluang kerja sama. Workshop kedua mengajak tiap kelompok kecil untuk memilih tema yang dianggap urgent, mendiskusikan, dan menampilkan solusinya dalam model yang menggunakan mainan manusia, hewan, bentuk-bentuk geometris, masking tapes, play dough, dsb. Di workshop ketiga, masing-masing peserta difoto menggunakan Polaroid, lalu menempelkan fotonya di dinding, dilengkapi dengan nama dan afiliasi. Lalu, dengan kapur berwarna, membuat garis-garis yang menghubungkan dengan foto peserta lainnya, sambil menuliskan koneksi atau kolaborasi yang dapat dilakukan. Menyenangkan, dan mungkin perlu dilakukan secara berkala di antara sekian banyak komunitas yang berbeda di Bandung.

Material Library | St. Etienne memiliki koleksi material, termasuk “material baru” yang kerap merupakan hasil eksplorasi dalam upaya mendaur-naik (upcycling) material yang dianggap limbah, dan/atau yang belum dianggap berpotensi sebagai pembentuk benda. Perpustakaan material ini sangat bermanqfaat bagi para (calon) desainer yang ingin bereksperimen, mengeksplorasi lebih jauh proses dan penggunaan alternatif material untuk meningkatkan nilainya, atau sebagai bahan baku produk inovatif. Koleksi material yang jauh lebih lengkap dan paripurna sebenarnya adalah yang dimiliki oleh TCDC, sekarang Creative Economy Agency (CEA) Thailand. FSRD ITB mulai punya MatLib kecil-kecilan, di Design Centre CADL, terinspirasi dari St. Etienne dan CEA. Selanjutnya, ITB tengah bekerja sama dengan St. Etienne untuk MatLib ini, saling bertukar koleksi sambil mempromosikan material baru hasil eksplorasi mahasiswa dan peneliti dari masing-masing kampus.

Material Library | St. Etienne memiliki koleksi material, termasuk “material baru” yang kerap merupakan hasil eksplorasi dalam upaya mendaur-naik (upcycling) material yang dianggap limbah, dan/atau yang belum dianggap berpotensi sebagai pembentuk benda. Perpustakaan material ini sangat bermanqfaat bagi para (calon) desainer yang ingin bereksperimen, mengeksplorasi lebih jauh proses dan penggunaan alternatif material untuk meningkatkan nilainya, atau sebagai bahan baku produk inovatif. Koleksi material yang jauh lebih lengkap dan paripurna sebenarnya adalah yang dimiliki oleh TCDC, sekarang Creative Economy Agency (CEA) Thailand. FSRD ITB mulai punya MatLib kecil-kecilan, di Design Centre CADL, terinspirasi dari St. Etienne dan CEA. Selanjutnya, ITB tengah bekerja sama dengan St. Etienne untuk MatLib ini, saling bertukar koleksi sambil mempromosikan material baru hasil eksplorasi mahasiswa dan peneliti dari masing-masing kampus.

Kolaborasi Internasional | Selagi di St. Etienne, kami jadwalkan untuk bertemu dengan tim hubungan internasional dari seluruh kampus St. Etienne, tidak hanya bidang seni rupa dan desain. Diskusi berlangsung singkat, padat, dan bersemangat, karena ketika masing-masing memaparkan tentang kampusnya, ternyata kita memiliki irisan besar dalam berbagai subyek penelitian. Sinergi antara sains, engineering, kreativitas dan bisnis, akan menghasilkan inovasi yang menarik dan berdampak, dan kedua kampus ini memiliki semuanya! Ada peluang besar yang kita bisa garap bersama.

Kolaborasi Internasional | Selagi di St. Etienne, kami jadwalkan untuk bertemu dengan tim hubungan internasional dari seluruh kampus St. Etienne, tidak hanya bidang seni rupa dan desain. Diskusi berlangsung singkat, padat, dan bersemangat, karena ketika masing-masing memaparkan tentang kampusnya, ternyata kita memiliki irisan besar dalam berbagai subyek penelitian. Sinergi antara sains, engineering, kreativitas dan bisnis, akan menghasilkan inovasi yang menarik dan berdampak, dan kedua kampus ini memiliki semuanya! Ada peluang besar yang kita bisa garap bersama.

Belum lama ini, saya sempat bongkar-bongkar perpustakaan mendiang bapak di Jakarta dan menemukan buku yang tipis tapi sarat semangat, berjudul “Sejarah, Cita-cita dan Pengaruhnya: Konperensi Asia-Afrika Bandung” (1977) yang memuat ceramah Dr. H. Roeslan Abdulgani pada tanggal 26 Oktober 1974 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta.

Belum lama ini, saya sempat bongkar-bongkar perpustakaan mendiang bapak di Jakarta dan menemukan buku yang tipis tapi sarat semangat, berjudul “Sejarah, Cita-cita dan Pengaruhnya: Konperensi Asia-Afrika Bandung” (1977) yang memuat ceramah Dr. H. Roeslan Abdulgani pada tanggal 26 Oktober 1974 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta.

Usulan Indonesia ditanggapi dengan skeptis oleh PM lainnya, karena rencana-rencana sebelumnya untuk menyelenggarakan

Usulan Indonesia ditanggapi dengan skeptis oleh PM lainnya, karena rencana-rencana sebelumnya untuk menyelenggarakan Kebangkitan Asia Afrika melalui Konperensi Bandung ini membuka mata dan hati dunia Barat yang selalu menganggap remeh dunia AA, demikian pendapat Vera Micheles Dean, seorang guru besar di New York University, melalui bukunya “The Nature of the Non Western World” dalam bab “Land of Bandungia”, “Here is the terra incognita of the 20th century, which is yet to be carefully surveyed and properly mapped by the West. Here is the Land of which we know so little — the land that we might call Bandungia in honor of the first Afro-Asian Conference in history held at Bandung, Indonesia, in April 1955. […] This land of Bandungia is peripatetic”. Bandung itu peripatetic, dinamis, berputar-bergerak.

Kebangkitan Asia Afrika melalui Konperensi Bandung ini membuka mata dan hati dunia Barat yang selalu menganggap remeh dunia AA, demikian pendapat Vera Micheles Dean, seorang guru besar di New York University, melalui bukunya “The Nature of the Non Western World” dalam bab “Land of Bandungia”, “Here is the terra incognita of the 20th century, which is yet to be carefully surveyed and properly mapped by the West. Here is the Land of which we know so little — the land that we might call Bandungia in honor of the first Afro-Asian Conference in history held at Bandung, Indonesia, in April 1955. […] This land of Bandungia is peripatetic”. Bandung itu peripatetic, dinamis, berputar-bergerak. Apa perbedaan antara gagasan Konperensi Bandung 1955 (Dasa Sila Bandung) dan Konperensi Beograd 1961 (non-blok)? Keduanya sama-sama bermaksud meredakan kegentingan internasional sebagai akibat meruncingnya perang dingin; dan mendobrak bipolarisasi dunia dari perang dingin ke multipolar dunia, serta mendorong suasana konfrontasi super power ke arah koeksistensi secara damai.

Apa perbedaan antara gagasan Konperensi Bandung 1955 (Dasa Sila Bandung) dan Konperensi Beograd 1961 (non-blok)? Keduanya sama-sama bermaksud meredakan kegentingan internasional sebagai akibat meruncingnya perang dingin; dan mendobrak bipolarisasi dunia dari perang dingin ke multipolar dunia, serta mendorong suasana konfrontasi super power ke arah koeksistensi secara damai. Faktor apa saja yang menyebabkan suksesnya KAA? (1) Kuatnya dan mendalamnya cita-cita solidaritas Asia Afrika dalam menghadapi dominasi Barat dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti kolonialisme, imperialisme, fasisme, komunisme, dsb.; (2) Situasi dan kondisi sekitar tahun 1954-1955 di mana cita-cita tersebut tumbuh dan berkembang; (3) Bangsa Indonesia sendiri sebagai pemrakarsa dan tuan rumah KAA telah membangkitkan suatu pushing power dan organisational skill yang menjamin suasana kondusif bagi berjalannya konperensi.

Faktor apa saja yang menyebabkan suksesnya KAA? (1) Kuatnya dan mendalamnya cita-cita solidaritas Asia Afrika dalam menghadapi dominasi Barat dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti kolonialisme, imperialisme, fasisme, komunisme, dsb.; (2) Situasi dan kondisi sekitar tahun 1954-1955 di mana cita-cita tersebut tumbuh dan berkembang; (3) Bangsa Indonesia sendiri sebagai pemrakarsa dan tuan rumah KAA telah membangkitkan suatu pushing power dan organisational skill yang menjamin suasana kondusif bagi berjalannya konperensi.

On 27 August 2024, I shared about “Future Workforce in The Creative Economy: Creative Community Network Roles & Impacts” in a Panel Discussion on “Leaving no one behind: Preparing a skilled workforce in the creative economy”, as a part of a Workshop on Promoting Social Inclusion in the Creative Economy Sector to Accelerate SDGs Achievement in Indonesia, held by the UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) and The Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf). Here I got the chance to meet

On 27 August 2024, I shared about “Future Workforce in The Creative Economy: Creative Community Network Roles & Impacts” in a Panel Discussion on “Leaving no one behind: Preparing a skilled workforce in the creative economy”, as a part of a Workshop on Promoting Social Inclusion in the Creative Economy Sector to Accelerate SDGs Achievement in Indonesia, held by the UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) and The Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf). Here I got the chance to meet

On 7 September 2024, I went to Malacca, Malaysia, for a talk and a workshop titled “Placemaking & Identity: City Branding & Placemaking for Community Resilience” as a series of event called “Vibrant Melaka: Creating A People-Centric Living Space“. Happy to hook up again with

On 7 September 2024, I went to Malacca, Malaysia, for a talk and a workshop titled “Placemaking & Identity: City Branding & Placemaking for Community Resilience” as a series of event called “Vibrant Melaka: Creating A People-Centric Living Space“. Happy to hook up again with

The next adventure should also be posted separately! The Global Creative Economy Council (GCEC) made a study trip to Central Asia: Bishkek (Kyrgyzstan), Almaty (Kazakhstan) and Tashkent (Uzbekistan) – where we participated in the 3rd edition of the World Conference on Creative Economy (WCCE), 2-4 October 2024. As a member of WCCE International Steering Committee, I was right away occupied with WCCE matters and ‘duties’. But before arriving in Tashkent, I was fully immersed in an amazing experience, witnessing how the creatives in Central Asia, aptly represented by

The next adventure should also be posted separately! The Global Creative Economy Council (GCEC) made a study trip to Central Asia: Bishkek (Kyrgyzstan), Almaty (Kazakhstan) and Tashkent (Uzbekistan) – where we participated in the 3rd edition of the World Conference on Creative Economy (WCCE), 2-4 October 2024. As a member of WCCE International Steering Committee, I was right away occupied with WCCE matters and ‘duties’. But before arriving in Tashkent, I was fully immersed in an amazing experience, witnessing how the creatives in Central Asia, aptly represented by

1 Kepemimpinan Indonesia dalam Sektor Ekonomi Kreatif Global | Hingga kini, Indonesia masih memegang posisi tawar yang tinggi dalam sektor Ekraf skala global, terutama karena reputasinya sebagai inisiator World Conference on Creative Economy (WCCE), Friends of Creative Economy (FCE), dan Resolusi PBB No. A/78/459 tahun 2023 tentang Promosi Ekraf untuk Pembangunan Berkelanjutan yang berkonsekuensi pada pelaporan kinerja ekraf secara berkala (setiap dua tahun, mulai 2026). Untuk dapat menjaga posisi tersebut, diperlukan kepemimpinan yang komprehensif, serta pemahaman, pengawalan dan keterkaitan isu-isu ekraf dari satu platform/forum ke platform/forum yang berikutnya. Diperlukan juga sebuah Centre of Excellence di Indonesia yang benar-benar berperan/ berfungsi sebagai pusat keunggulan Ekraf terutama dari karakteristik ekraf Indonesia dan perspektif Global South.

1 Kepemimpinan Indonesia dalam Sektor Ekonomi Kreatif Global | Hingga kini, Indonesia masih memegang posisi tawar yang tinggi dalam sektor Ekraf skala global, terutama karena reputasinya sebagai inisiator World Conference on Creative Economy (WCCE), Friends of Creative Economy (FCE), dan Resolusi PBB No. A/78/459 tahun 2023 tentang Promosi Ekraf untuk Pembangunan Berkelanjutan yang berkonsekuensi pada pelaporan kinerja ekraf secara berkala (setiap dua tahun, mulai 2026). Untuk dapat menjaga posisi tersebut, diperlukan kepemimpinan yang komprehensif, serta pemahaman, pengawalan dan keterkaitan isu-isu ekraf dari satu platform/forum ke platform/forum yang berikutnya. Diperlukan juga sebuah Centre of Excellence di Indonesia yang benar-benar berperan/ berfungsi sebagai pusat keunggulan Ekraf terutama dari karakteristik ekraf Indonesia dan perspektif Global South. 2 White Paper & Rekomendasi Kebijakan Ekraf Skala Global | Hingga kini, Indonesia telah banyak terlibat dalam penyusunan white paper dan rekomendasi kebijakan Ekraf skala global dalam berbagai platform/forum (G20, ADBI, WCCE, Connecti:City, dsb.). Dokumen-dokumen tersebut memiliki penekanan yang berbeda-beda, namun semuanya mengangkat kata-kata kunci kepentingan Indonesia, atau sudut pandang Global South, sehubungan dengan Ekraf sebagai strategi pembangunan: SDG, pekerja informal, intermediary/agregator, inklusivitas, transformasi digital, pengukuran/index, inovasi berbasis budaya, dan penemuan masa depan.

2 White Paper & Rekomendasi Kebijakan Ekraf Skala Global | Hingga kini, Indonesia telah banyak terlibat dalam penyusunan white paper dan rekomendasi kebijakan Ekraf skala global dalam berbagai platform/forum (G20, ADBI, WCCE, Connecti:City, dsb.). Dokumen-dokumen tersebut memiliki penekanan yang berbeda-beda, namun semuanya mengangkat kata-kata kunci kepentingan Indonesia, atau sudut pandang Global South, sehubungan dengan Ekraf sebagai strategi pembangunan: SDG, pekerja informal, intermediary/agregator, inklusivitas, transformasi digital, pengukuran/index, inovasi berbasis budaya, dan penemuan masa depan. 3 Roadmap Ekraf Global — Agenda Ekraf Nasional | Dari semua rekomendasi kebijakan, peta jalan, dll. yang telah dihasilkan, seluruhnya menyediakan opsi arahan sesuai dengan prioritas; apakah Indonesia puny agenda Ekraf utama, adakah sudut pandang negara bagian Bumi Selatan, atau isu wilayah ASEAN yang perlu diangkat? Sehingga dipnerlukan adanya peta jalan, rencana strategis, rencana aksi dan indikator kinerja ekonomi kreatif nasional yang dapat menjadi rujukan dan diterapkan secara sistematis oleh pemerintah daerah.

3 Roadmap Ekraf Global — Agenda Ekraf Nasional | Dari semua rekomendasi kebijakan, peta jalan, dll. yang telah dihasilkan, seluruhnya menyediakan opsi arahan sesuai dengan prioritas; apakah Indonesia puny agenda Ekraf utama, adakah sudut pandang negara bagian Bumi Selatan, atau isu wilayah ASEAN yang perlu diangkat? Sehingga dipnerlukan adanya peta jalan, rencana strategis, rencana aksi dan indikator kinerja ekonomi kreatif nasional yang dapat menjadi rujukan dan diterapkan secara sistematis oleh pemerintah daerah. 4 Tata Kelola Ekraf di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota | Saat ini terdapat beberapa K/L yang kewenangannya saling tumpang tindih dengan Kemenparekraf, seperti Kementerian BUMN untuk daerah pariwisata, Kemendikbudristek untuk situs-situs bersejarah, KemenKopUKM untuk hasil kerajinan, dll. Harus ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas agar cakupan sasaran program jadi semakin luas dan indeks kinerja setiap K/L terkait bisa diukur.

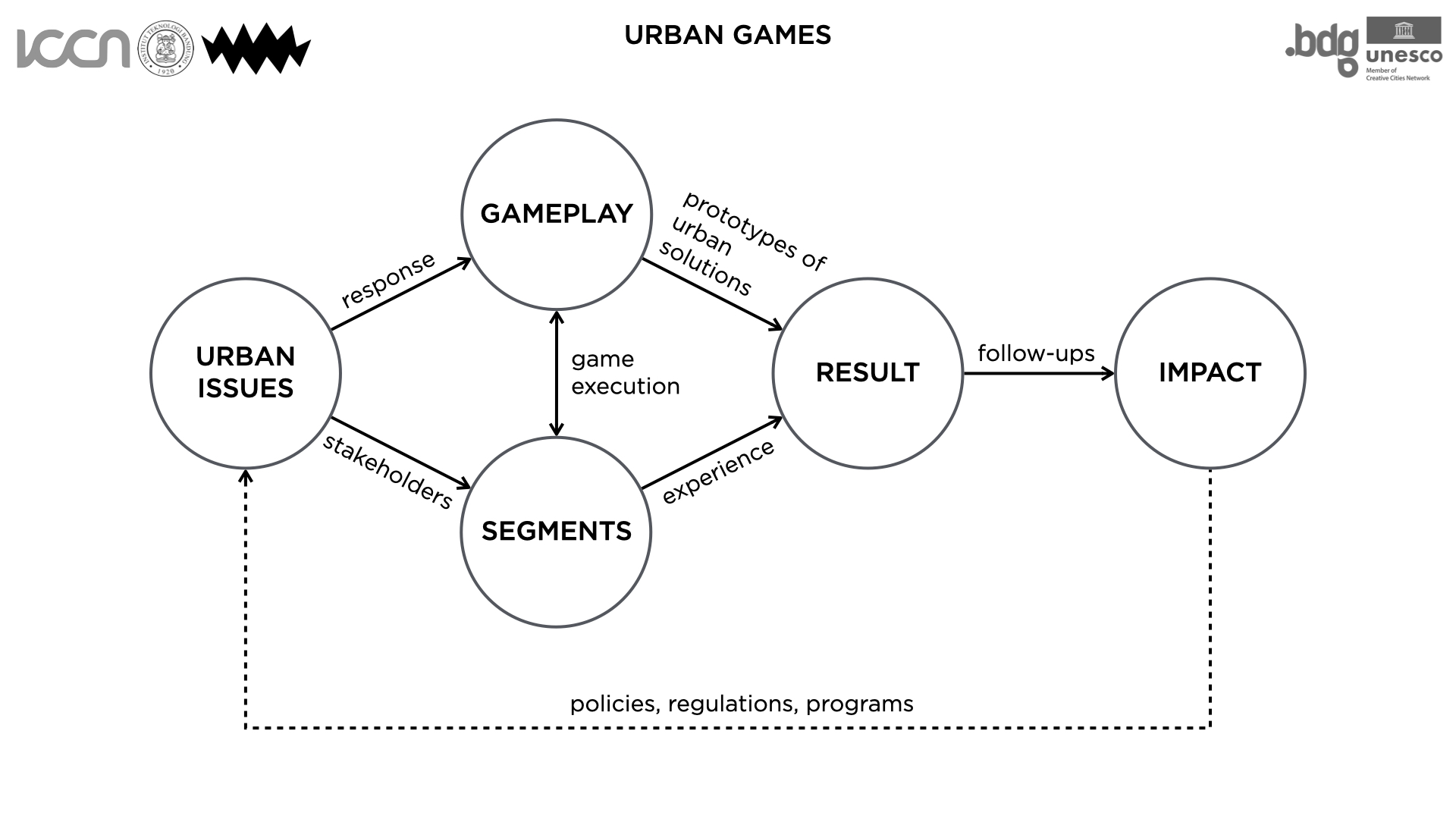

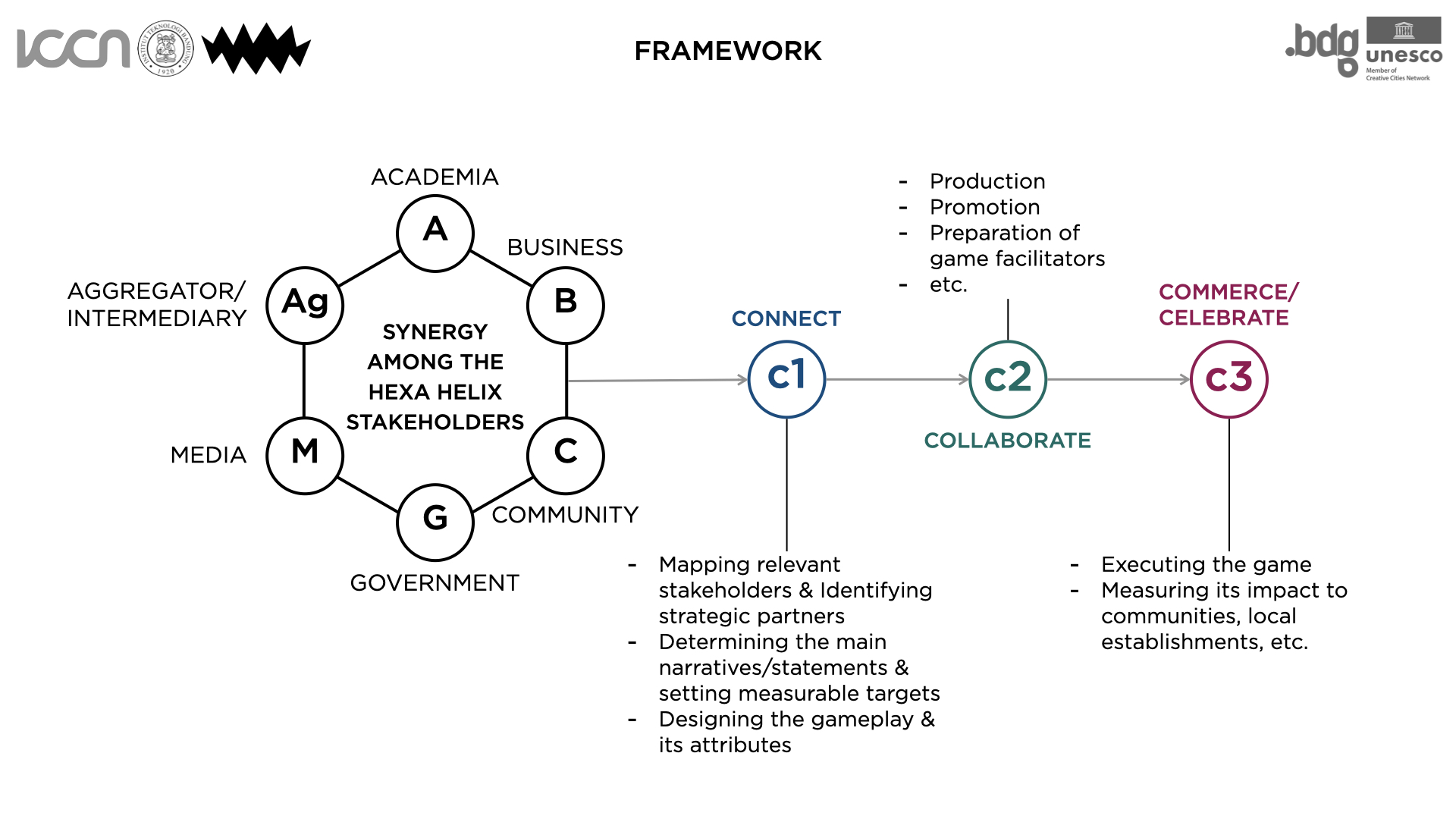

4 Tata Kelola Ekraf di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota | Saat ini terdapat beberapa K/L yang kewenangannya saling tumpang tindih dengan Kemenparekraf, seperti Kementerian BUMN untuk daerah pariwisata, Kemendikbudristek untuk situs-situs bersejarah, KemenKopUKM untuk hasil kerajinan, dll. Harus ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas agar cakupan sasaran program jadi semakin luas dan indeks kinerja setiap K/L terkait bisa diukur. 5 Ekonomi Kreatif, Kota Kreatif, Klaster Kreatif | kota, ICCN telah memiliki kerangka kerja & panduan program/kegiatan Kota Kreatif, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota/jejaringnya, sehingga tiap kabupaten/kota di Indonesia dapat menerapkannya sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah. Dalam konteks skala kota, komitmen terhadap SDG mengacu pada New Urban Agenda; sementara Ekraf dilihat sebagai sebuah ekosistem, terutama untuk memetakan peran pemerintah, sesuai dengan UU Ekraf dan Perda Ekraf; dan kerangka kerja ICCN (10 Prinsip Kota Kreatif, Catha Ekadasa, Hexa Helix) menjadi acuan sistematika dalam upaya menganalisis data untuk Indeks Kabupaten/Kota Kreatif. Perhitungan indeks ini telah dipraktikkan setiap tahunnya di Provinsi Jawa Barat sejak 2020.

5 Ekonomi Kreatif, Kota Kreatif, Klaster Kreatif | kota, ICCN telah memiliki kerangka kerja & panduan program/kegiatan Kota Kreatif, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota/jejaringnya, sehingga tiap kabupaten/kota di Indonesia dapat menerapkannya sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah. Dalam konteks skala kota, komitmen terhadap SDG mengacu pada New Urban Agenda; sementara Ekraf dilihat sebagai sebuah ekosistem, terutama untuk memetakan peran pemerintah, sesuai dengan UU Ekraf dan Perda Ekraf; dan kerangka kerja ICCN (10 Prinsip Kota Kreatif, Catha Ekadasa, Hexa Helix) menjadi acuan sistematika dalam upaya menganalisis data untuk Indeks Kabupaten/Kota Kreatif. Perhitungan indeks ini telah dipraktikkan setiap tahunnya di Provinsi Jawa Barat sejak 2020.

7 Menuju Institusionalisme Baru dalam Tata Kelola Ekonomi Kreatif | Masih berkaitan dengan “kota kreatif versi 2.0”, dengan model kelembagaan yang baru, maka diperlukan pula tata kelola yang sesuai. Antara lain dengan menerapkan perantara (intermediation) dan dukungan untuk para produsen kebudayaan, peningkatan kapasitas dalam hal dukungan strategis, mengembangkan praktik-praktik kerja lintas bidang, dsb.

7 Menuju Institusionalisme Baru dalam Tata Kelola Ekonomi Kreatif | Masih berkaitan dengan “kota kreatif versi 2.0”, dengan model kelembagaan yang baru, maka diperlukan pula tata kelola yang sesuai. Antara lain dengan menerapkan perantara (intermediation) dan dukungan untuk para produsen kebudayaan, peningkatan kapasitas dalam hal dukungan strategis, mengembangkan praktik-praktik kerja lintas bidang, dsb. 8 Evaluasi Jejaring Kota-kota Kreatif UNESCO (UCCN) 2024 | Mengacu pada hasil evaluasi UCCN 2024, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi refleksi bagi kota-kota anggota UCCN di Indonesia, sekaligus perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan “kota kreatif” di masa mendatang. Berkut ini butir-butir rekomendasi yang diajukan:

8 Evaluasi Jejaring Kota-kota Kreatif UNESCO (UCCN) 2024 | Mengacu pada hasil evaluasi UCCN 2024, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi refleksi bagi kota-kota anggota UCCN di Indonesia, sekaligus perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan “kota kreatif” di masa mendatang. Berkut ini butir-butir rekomendasi yang diajukan: