Gelar untuk Kota

Tulisan ini tentu saja berniat membahas Bandung, kota yang makin hari makin dilekati beragam predikat. Sebut saja, mungkin ada, di antara yang berikut ini: Kota Pelajar, Kota Cerdas, Kota Ramah Anak, Kota Ramah Manula, Kota Berkelanjutan, Kota Bebas Korupsi, dan yang kita angkat sekarang, Kota Kreatif. Label-label itu bukan hal baru, dan tidak untuk dipertentangkan. Tapi mungkin akan berbeda, bila ternyata ada “label” yang bukan diterakan begitu saja sebagai julukan, tanda apresiasi, atau penghargaan; yang (se)sekali diberikan, dibanggakan, masuk arsip, lalu selesai. Tidak ada konsekuensi apa-apa setelahnya, selain publikasi yang baik dan benar. Namun ada juga “label” yang tidak bisa ditunggu dengan berpangku tangan. Untuk memperolehnya, harus melalui proses yang dapat dipertanggung-jawabkan, dan ketika berhasil, “label” ini pun bukan menjadi “hadiah di akhir”, melainkan sebuah “komitmen di awal” yang harus ditindak-lanjuti sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

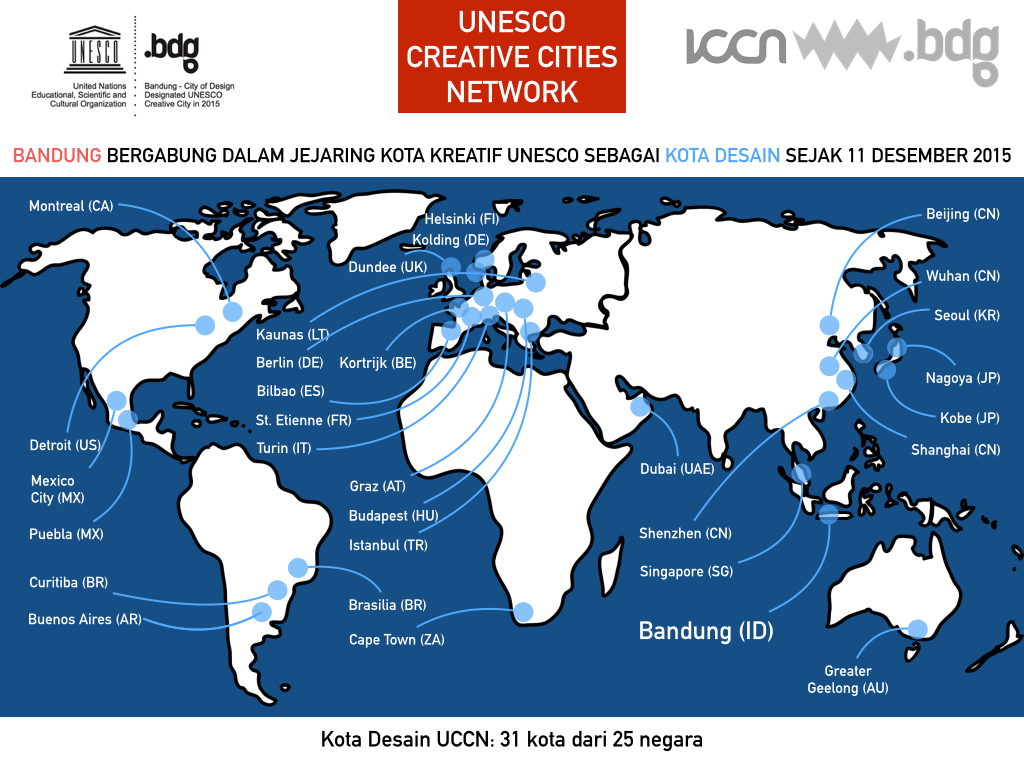

Gelar sebagai “Kota Kreatif” bagi Bandung ini salah satu contohnya. Seperti halnya julukan untuk kota-kota lain, gelar ini pun muncul berdasarkan reputasi dan sejarah perkembangan Kota Bandung. Namun sejak “kreativitas” menjadi buzzword, terutama di era akselerasi peran ekonomi kreatif seperti saat ini, Bandung sebagai “Kota Kreatif”, apalagi sebagai “Kota Desain” dalam Jejaring Kota-kota Kreatif UNESCO (UNESCO Creative Cities Network/ UCCN) pun menjadi hal yang seharusnya dicermati dan ditindak-lanjuti dengan lebih serius.

Jejaring Kota-kota Kreatif UNESCO

Nah, sebelum membahas jauh tentang gelar Kota Desain untuk Bandung, kita ulas dulu sedikit, kenapa UNESCO, sebuah badan dunia yang biasanya fokus pada perkara budaya, pusaka, dan pendidikan, jadi sibuk dengan “kota kreatif”? Secara umum, kota memang menjadi sorotan dunia, sebab:

- PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2050 sekitar 70% warga dunia akan hidup di perkotaan

- Menurut PBB, kota merupakan sebuah entitas tingkat pemerintahan yang paling fleksibel, yang paling mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan masa kini seperti Perubahan Iklim, Perpindahan Massal Populasi, dsb.

- Seluruh kota di dunia, di mana pun ia berada dan bagaimana pun bentuknya, telah bersepakat untuk menjawab 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, dan menjalankan New Urban Agenda

Berdasarkan hal-hal tersebut, ditambah dengan kecenderungan kota-kota kini untuk bertahan dan berkembang dengan mengandalkan sumber daya cipta dan potensi kreativitas warganya (beralih dari sumber daya alam dan mineral yang telah menyusut drastis), sejak 2004 UNESCO mencanangkan Jejaring Kota-kota Kreatif (UNESCO Creative Cities Network/ UCCN) untuk mempromosikan kerja sama antara kota-kota yang telah mengidentifikasi kreativitas sebagai faktor strategis untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini terdapat 180 kota anggota UCCN dari 72 negara, dalam 7 (tujuh) bidang kreatif: Crafts & Folk Art, Desain, Film, Gastronomi, Literatur, Musik, dan Media Arts. Kota-kota ini adalah yang telah memiliki komitmen untuk saling bekerja sama untuk sebuah tujuan bersama: menempatkan kreativitas dan industri berbasis budaya di inti perencanaan pembangunan di tingkat lokal, serta secara aktif bekerja sama di tingkat internasional.

Bandung, yang telah tergabung sebagai Kota Desain UCCN sejak 11 Desember 2015 (setelah berproses selama 3 tahun, sejak 2012), dengan sendirinya juga telah berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama tersebut — terutama melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan seluruh segmen pemangku kepentingan kota: pemerintah, komunitas, sektor swasta, dll.

Informasi lebih lanjut mengenai UCCN dapat diakses di https://en.unesco.org/creative-cities/home.

Menjadi “Kota Kreatif”

Karena sudah pernah dibahas di tulisan-tulisan terdahulu (termasuk beberapa artikel di Harian Pikiran Rakyat) mengenai proses pengajuan Bandung untuk bergabung dalam UCCN, tidak akan kita ulang di sini secara mendetail.

Yang lebih menarik sekarang adalah, kota/kabupaten lain di Indonesia pun sebenarnya sedang menggeliat bangun dan mulai bergerak untuk mengarahkan andalan pembangunannya pada potensi SDM kreatif. Pertanyaannya, apakah pergeseran ini mudah dilakukan? Siapa saja yang harus berperan dalam keputusan ini? Mulai kapan kota/kabupaten memutuskan hal ini?

Hal menarik lain, yang juga tidak boleh luput, adalah gejala bahwa gerakan ini sebagian besar dimotori oleh komunitas, secara bottom-up, dengan skala dukungan yang sangat bervariasi dari pemerintah masing-masing. Tantangannya, bagaimana komunitas dapat meyakinkan pemerintah (sebagai salah satu stakeholder utama kota) bahwa potensi kreativitas dapat menjadi strategi pembangunan kota? Dukungan macam apa yang diperlukan oleh komunitas agar gerakannya berdampak signifikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan pasti masih jauh lebih banyak lagi, akan menjadi dasar penentuan strategi pembangunan kota/kabupaten, dan akan menampakkan hasil nyata bila terdapat kerja sama yang optimal dan proporsional antara seluruh segmen stakeholders kota.

Di saat tercapainya konsensus mengenai pemanfaatan potensi kreatif sebagai strategi pembangunan ini lah, sebuah kota/kabupaten siap untuk mengeksplorasi lebih lanjut predikatnya sebagai “kota/kabupaten kreatif”. Jangan sampai hanya menjadi sebuah status “kosong” yang kurang sesuai dengan karakter dan kebutuhan kota/kabupaten, namun terpaksa “ada” untuk dapat memenuhi syarat memperoleh fasilitas dari pemerintah pusat.

==========

Berikut ini beberapa point yang menjadi catatan bagi Kota Bandung, yang mungkin juga dapat bermanfaat bagi kota/kabupaten kreatif lain, atau kota/kabupaten yang sedang dalam proses menuju predikat “kreatif”:

1. Kenali diri sendiri

Hal terbaik adalah bila kita dapat mengenali diri sendiri. Di tahun 2008 Bandung memulai dengan identifikasi 2V2P (Values, Vision, Personality, Positioning), yang kemudian menjadi dasar city branding Bandung sebagai kota kreatif, beserta visualisasinya [.bdg] yang kita kenal hingga kini. Hal ini akan memudahkan kita untuk menyatakan keunikan dan keunggulan yang kita miliki, dibandingkan dengan kota/kabupaten lain (bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia dan bahkan dunia) dengan kondisi atau potensi sejenis. Proses ini menyenangkan, biarkan berjalan secara organik, dan akan mencapai hasil yang cukup tajam bila melibatkan orang-orang dengan wawasan luas, visioner, resourceful, dan handal dalam bidang profesinya masing-masing; serta — dan ini yang terpenting — sedapat mungkin kita identifikasi karakter dan potensi kita sendiri, tanpa perlu menunggu diputuskan oleh orang lain. “We have to create our own narration,” mengutip Hammad Albalawi, Outreach Manager of the General Entertainment Authority (GEA) of Saudi Arabia, salah satu narasumber yang saya moderatori dalam World Conference on Creative Economy (WCCE) Preparatory Meeting yang diselenggarakan oleh BEKRAF dan Kemenlu di Jakarta bulan lalu.

2. Data, data, data

Langkah berikutnya tentu saja adalah meyakinkan seluruh pihak pemangku kepentingan kota, bahwa potensi kreatif (unggulan) kota dapat menjadi andalan bagi strategi pembangunan berkelanjutan kota. Yang paling ampuh untuk melakukan hal ini adalah ketersediaan data, disertai analisa yang jitu. Bandung memulai argumennya dalam dossier-nya untuk UCCN dilengkapi dengan berbagai penelitian, lalu dilanjutkan sebagai riset-riset mandiri, antara lain:

- hasil Studi Input/Output industri kreatif di Bandung atas inisiatif komunitas (data: sub-sektor industri kreatif yang paling berkontribusi pada pendapatan daerah),

- hasil analisa beragam Indikator Kota Kreatif, termasuk 10 Prinsip Kota Kreatif dari Indonesia Creative Cities Network/ICCN (data: sub-sektor yang paling dominan, kelengkapan elemen ekosistem ekonomi kreatif, dsb.),

- hasil pemetaan pelaku 16 sub-sektor industri kreatif di 30 kecamatan Kota Bandung dari Bagian Ekonomi Pemkot Bandung (data: sebaran pelaku, rantai nilai, dsb.),

- hasil identifikasi dan pendalaman pelaku sub-sektor industri kreatif unggulan tingkat kecamatan dari program penelitian di perguruan tinggi (data: overview SWOT sub-sektor, hulu-hilir sub-sektor industri kreatif, dsb.),

- hasil rumusan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Komite Ekraf.bdg (data: peta jalan, program kerja, dsb.),

- hasil FGD & workshop Bandung Kota Desain 2045 dalam event Bandung Design Biennale (data: rekomendasi dari tiap segmen stakeholder, dsb.),

- dan lain-lain.

Sejak dimulainya pada sekitar tahun 2012, keseluruhan riset yang saling terkait ini digarap dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun — hingga akhirnya terdapat keputusan dan terjadi pengukuhan terhadap sub-sektor pilihan Kota Bandung, yaitu Desain. Keputusan dan hasil diagnosa ini tidak mungkin diperoleh dalam waktu 2-3 hari saja; tidak bisa secara instan, apalagi jika hasilnya mempengaruhi hajat hidup sebagian besar pelaku industri kreatif dan stakeholders sektor ekonomi kreatif di kota/kabupaten tersebut.

3. Komitmen

UCCN memang bukan satu-satunya pihak yang memiliki indikator kota kreatif; namun indikator UCCN seharusnya telah tervalidasi secara global. Nah, bagaimana Bandung dapat “menonjol” dalam aplikasinya? Karena mengejar kualitas “Desain” seperti yang telah dimiliki oleh Kota-kota Desain yang telah lebih dulu bergabung dalam UCCN adalah mustahil. Bandung kemudian menawarkan sebuah sudut pandang lain mengenai “Kota Desain”, yang lebih sesuai dengan karakter Bandung (selain dengan 2V2P, juga dengan formula People-Place-Ideas), yang ternyata diterima oleh UNESCO, sehingga Bandung dapat bergabung dalam UCCN sebagai satu-satunya kota dari Asia Tenggara (selain Singapura) yang berhasil menjadi Kota Desain UNESCO.

Meskipun bergabung dalam UCCN sebagai Kota Desain, kegiatan dan kolaborasi yang telah dilakukan Bandung tidak hanya dalam bidang desain, namun juga dalam bidang-bidang lain, sesuai dengan UCCN Mission Statement. Bandung telah bekerja sama dengan Santos (Kota Film di Brasil) dalam menyelenggarkaan Santos-Bandung Film Festival; juga dengan Bologna (Kota Musik di Italia) dalam mengampu UNESCO Training Event di World Urban Forum ke-9. Kini, Bandung diminta Kota Casablanca (Maroko) untuk mendampingi mereka dalam proses pengajuan untuk bergabung dalam UCCN.

Hal-hal tersebut terjadi dan berjalan hampir dengan sendirinya, ketika Bandung terus berupaya secara konsisten memenuhi komitmennya untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan SDGs 2030 (pertanyaan utamanya adalah: bagaimana kreativitas, khususnya dalam bidang Desain, dapat menjawab 17 isu SDGs?).

Intinya, dengan berpegang teguh pada komitmen bersama dan menjalankannya dengan kesungguhan, peluang akan terus hadir, sehingga kita harus selalu bersiap untuk menyambut dan mengambil manfaat dari semuanya.

==========

[catatan samping]

- Identifikasi sub-sektor industri kreatif unggulan bagi suatu kota/kabupaten tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan memerlukan penelitian yang menyeluruh, berdasarkan parameter yang jelas dan relevan bagi kota/kabupaten terkait. Penentuannya pun harus melibatkan stakeholders lokal, hingga memperoleh konsensus dan kesepakatan bersama.

- Adalah wajar bila dalam menyalurkan fasilitas/ bantuan bagi sebuah kota/kabupaten, pemerintah mensyaratkan adanya identifikasi sub-sektor unggulan terlebih dahulu, agar dapat lebih tepat sasaran dan berdampak efektif. Sehingga memang perlu ada sebuah mekanisme penyaluran fasilitas, dengan prosedur yang benar, teruji dan terukur, dan dapat berlaku bagi berbagai kondisi kota/kabupaten di Indonesia.

- Mekanisme tersebut harus memberlakukan proses kajian dalam durasi waktu yang realistis, dengan juga mempersiapkan dukungan selama proses berlangsung, bila diperlukan oleh kota/kabupaten terkait. Mekanisme yang ada sekarang secara umum adalah: (1) pengisian borang (proposal/ formulir data) oleh kota/kabupaten – (2) permohonan uji petik – (3) pelaksanaan uji petik dan assessment – (4) penyusunan berita acara yang memuat hasil diagnosa sub-sektor unggulan untuk kota/kabupaten terkait – (5) kesepakatan berita acara oleh pemda dan stakeholders kota/kabupaten – (6) penyaluran fasilitas/ bantuan sesuai dengan sub-sektor terpilih (sebagai prioritas) dan syarat-syarat lain yang telah dipenuhi.

- Adalah tidak wajar apabila yang terjadi berupa: penyaluran fasilitas/ bantuan (6) terlebih dahulu, baru diikuti oleh assessment (3) dan berita acara (4) yang hasil analisanya sengaja dibuat sesuai dengan sub-sektor yang mendapatkan bantuan; apalagi bila identifikasi sub-sektor tersebut ditentukan tanpa konsensus, dan tanpa melalui proses riset/ kajian yang menyeluruh.